Baudelaire è il sacerdote dell’ambivalenza e della congiunzione degli opposti, come: amore e odio, felicità e infelicità, bellezza e squallore, ribrezzo e meraviglia. È il poeta della pietà verso i diseredati e gli emarginati; il poeta del “nero” che non riesce a rinunciare a quello stato tormentoso di cupezza, tristezza e disprezzo per la realtà circostante. È il poeta della modernità e della coscienza infelice.

Tutto questo ha un nome: è lo “spleen”. “Spleen et Idéal” sono i poli magnetici, gli estremi tra i quali oscilla il suo mondo, ed è quel senso di angoscia che coglie anche noi: in un mondo in disfacimento solo l’arte è in grado di generare bellezza.

Di fatto “I fiori del male” alludono a due significati contrapposti: “fiori” come bellezza propria della creazione artistica; “male” come decadimento e volgarizzazione della società.

La disperazione così odiata, eppur tremendamente agognata, è la “conditio sine qua non” che fa da sfondo all’intera opera che sembra percorrere le orme di un cammino già indicato. Diviso in cinque sezioni: Spleen et Idéal, Quadri Parigini, Il Vino, Fleurs du Mal, Rivolta, La Morte, il testo non è una raccolta autobiografica né casuale dei suoi componimenti, al contrario, è come se seguisse le tracce di una rotta per la salvezza. Salvezza che ricerca invano nell’amara sterilità del progresso e del modernismo, nell’immersione nello spettacolo della metropoli parigina, offrendone un’immagine turpe. Salvezza a cui aspira, sprofondando nei meandri dell’alcool, nei “paradisi artificiali” che, tuttavia, regalano solo un oblio momentaneo. Salvezza che brama di trovare tra i labirinti mirabilmente aberranti del vizio, sotto ogni suo aspetto, distruggendo completamente i frammenti di quei valori ormai scomparsi. Salvezza che rispolvera vanamente nella meraviglia dell’eresia, nella rivolta contro Dio, nelle sue “litanie a Satana”. Salvezza che finalmente scorge negli abissi agghiaccianti e allettanti della morte:

“E il cuore trafitto,

che il dolore ogni giorno alletta,

muore benedicendo la sua freccia.”

Nella poesia “L’albatro”, seconda della sezione Spleen e Ideale, Baudelaire prende come metafora quella di un albatro intrappolato, e dipinge al meglio la condizione di contemplazione estatica della condizione esistenziale dell’artista, costretto a vivere in ambienti che non riconosce come propri. Allo stesso tempo la poesia esprime anche un senso di ammirazione per la bellezza e la libertà del volatile che, proprio come fanno gli artisti, cerca incessantemente la libertà nonostante le difficoltà.

L’ispirazione è probabilmente venuta al poeta durante il suo viaggio mai concluso verso l’India (1840-41).

Spesso, per divertirsi, i marinai

prendono degli albatri, grandi uccelli di mare

che seguono, compagni indolenti di viaggio,

le navi in volo sugli abissi amari.

L’hanno appena posato sulla tolda

e già il re dell’azzurro, goffo e vergognoso,

pietosamente accanto a sé strascina

come fossero remi le ali grandi e bianche.

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato!

E comico e brutto, lui prima così bello!

Chi gli mette una pipa sotto il becco,

chi, zoppicando, fa il verso allo storpio che volava!

Il Poeta è come lui, principe dei nembi

che sta con l’uragano e ride degli arcieri;

fra le grida di scherno, esule in terra,

con le sue ali da gigante non riesce a camminare.

Si delinea qui il conflitto tra l’intellettuale e il mondo borghese che è al centro della cultura ottocentesca. In una società che ha come valori fondamentali l’utile, l’interesse, la produttività, il senso pratico, e che trasforma anche l’opera d’arte in merce, l’artista, teso verso valori ideali e spirituali, appare diverso e inadatto alla vita comune. La società, considerandolo come un essere improduttivo, lo priva del prestigio di cui aveva sempre goduto, lo emargina, lo declassa, lo guarda con scherno e sospetto.

Da quest’atteggiamento nasce nel poeta un senso di colpa, che lo fa sentire “maledetto”. Reagisce, rovesciando il senso di colpa, assumendo la propria diversità come segno di superiorità e nobiltà, rifiutando a sua volta la gretta società borghese che non lo comprende.

Protagoniste di numerose poesie del “poète maudit” sono le donne, oggetto di ammirazione profonda, di adorazione e, al contempo, depositarie del male nella sua forma più pura. Baudelaire ostenta una violenta misoginia che culmina nella necessità impellente, nel bisogno imperioso della donna stessa, in quanto detentrice di vizi e basse passioni, personificazione del diavolo, peccato a cui non si può far a meno di soccombere.

Tu, come lama di coltello

sei entrata nel mio cuore in lacrime!

Tu, forte come una torma

di demoni folle e in ghingheri,

sei venuta a fare del mio spirito

umiliato il tuo letto ed il tuo regno!

Tu, infame alla quale son legato

come il forzato alla catena,

come il testardo giocatore al gioco,

come il beone alla bottiglia,

come la carogna ai suoi vermi!

Maledetta! Maledetta!

Ho pregato la spada rapida

di conquistare la mia libertà;

ho detto al perfido veleno

di scorrere me vile;

macchè! Il Veleno e la Spada

con disprezzo m’han detto:

“Sei indegno di esser strappato

alla tua maledetta schiavitù,

imbecille! Se pure i nostri sforzi

ti liberassero da quel dominio,

tu stesso coi tuoi baci resusciteresti

il cadavere del tuo vampiro!

“L’unica e suprema voluttà dell’amore sta nella certezza di fare del male. E l’uomo e la donna sanno fin dalla nascita che il male è fonte di ogni voluttà.” L’amore? È “un delitto nel quale non si può fare a meno di un complice”, una bella illusione: “Ho le braccia a pezzi a forza di abbracciare le nuvole.”

¹ da: G. Cacciavillani, C. Giunta, G. Montesano, Redazione Studenti, C.L. Riccio

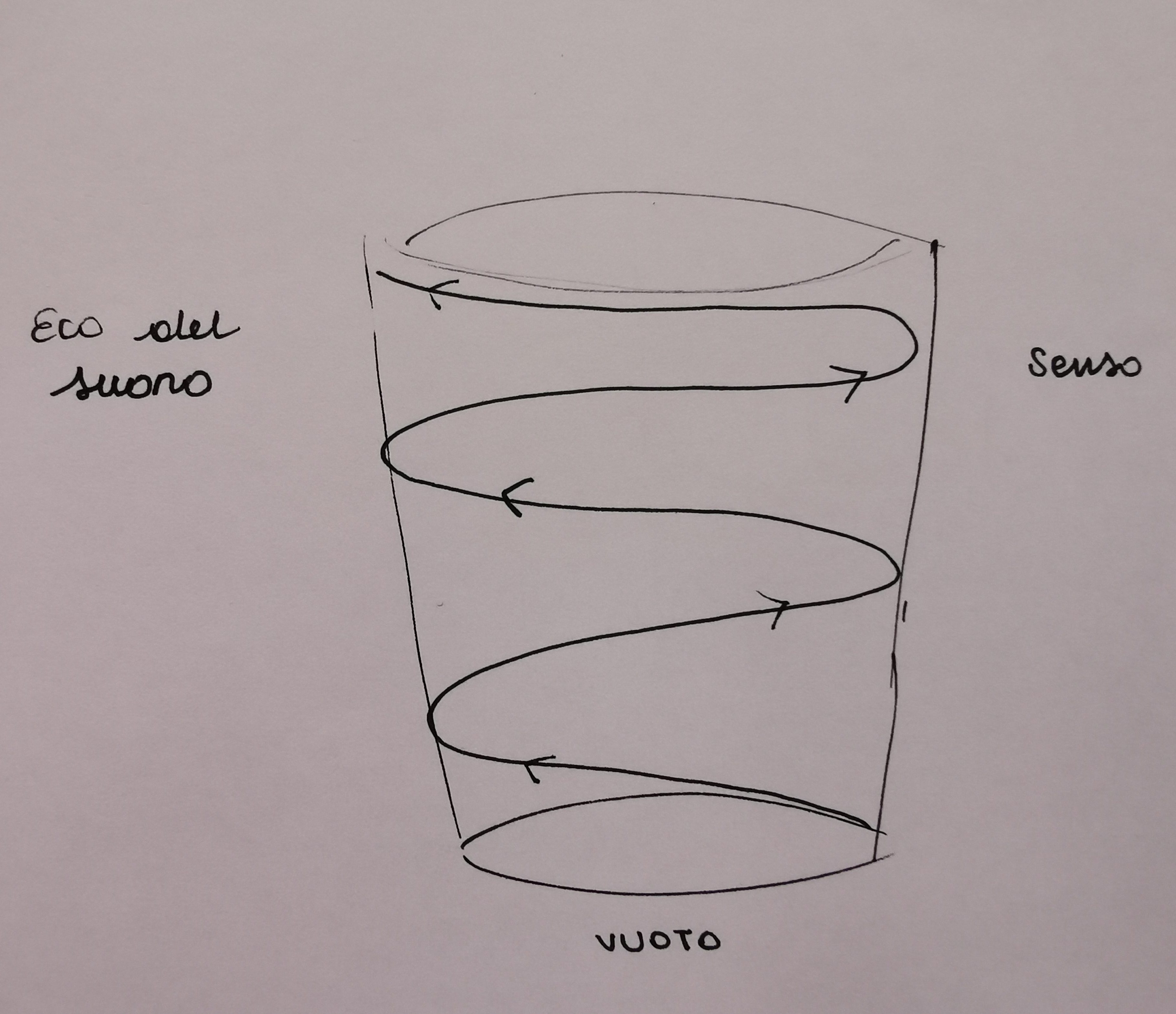

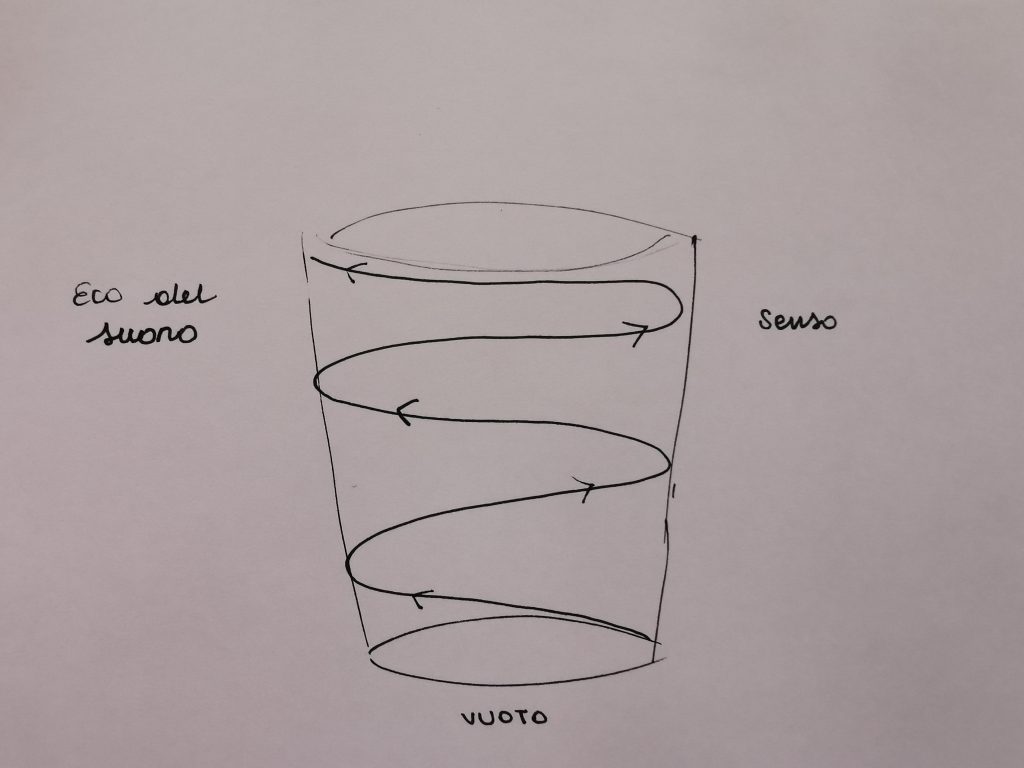

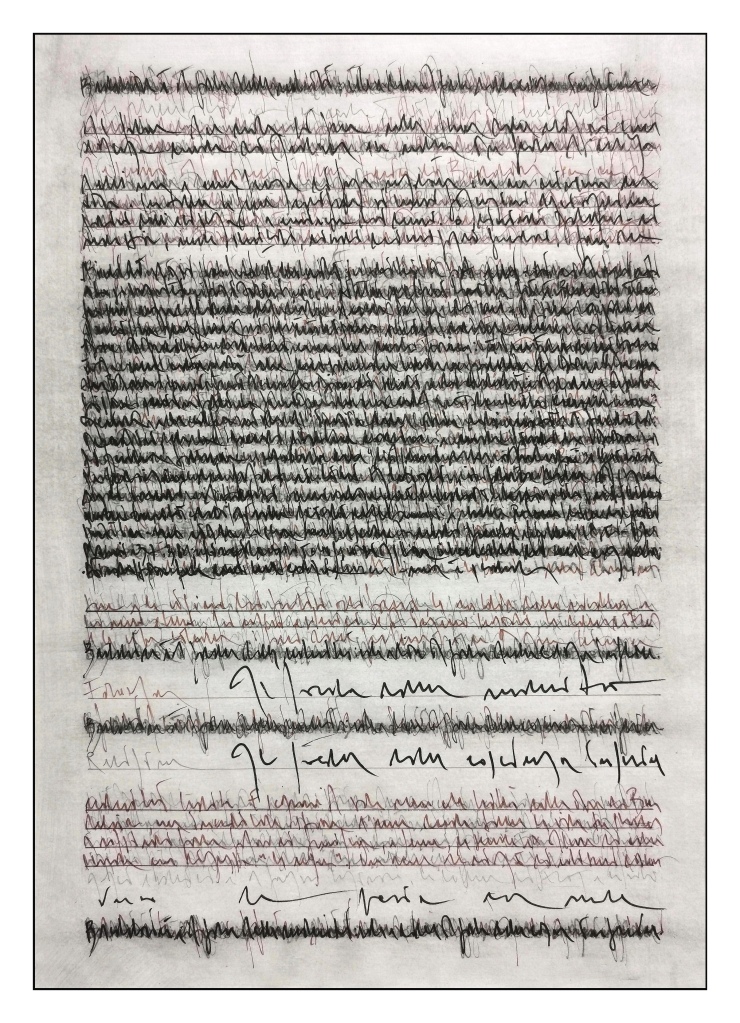

dal taccuino d’appunti letterari e filosofici: Charles Baudelaire, il poeta della coscienza infelice (acrilici e inchiostri su carta formato A4) (Opera dell’autore)